eResearch Australasia 2024 Conference 参加報告

■ はじめに

平木、船守です。2024/10/28~11/1にオーストラリア(豪州)のメルボルンにてeResearch Australasia Conferenceが開催されました。本会議は豪州におけるeResearch(※)の推進を行う団体であるAustralian eResearch Organisations(AeRO)が主催しています。毎年研究機関、業界団体、関連企業などから多くの関係者が参加し、eResearchに関する実践・枠組みに関する議論や情報共有が活発に行われております。特にAustralasia(オーストラリア・ニュージーランド・ニューギニア等を含む地域の名称)におけるeResearchに関する実践や枠組みが主なテーマとなっています。今年は162名が参加していたようです。

※「eResearch」という単語は「情報通信技術を活用して研究活動をより良い活動へ変革する」という意味合いを持ちます。日本における「研究 DX」に近いものと考えられます。

会場の様子

■ 参加の目的

今回私達がeResearch2024に参加した目的は次の3つです。

- ・ 豪州における研究データ管理(RDM)の動向について情報収集する。

- ・ 豪州の関係者とのネットワーク構築の手がかりを得る。

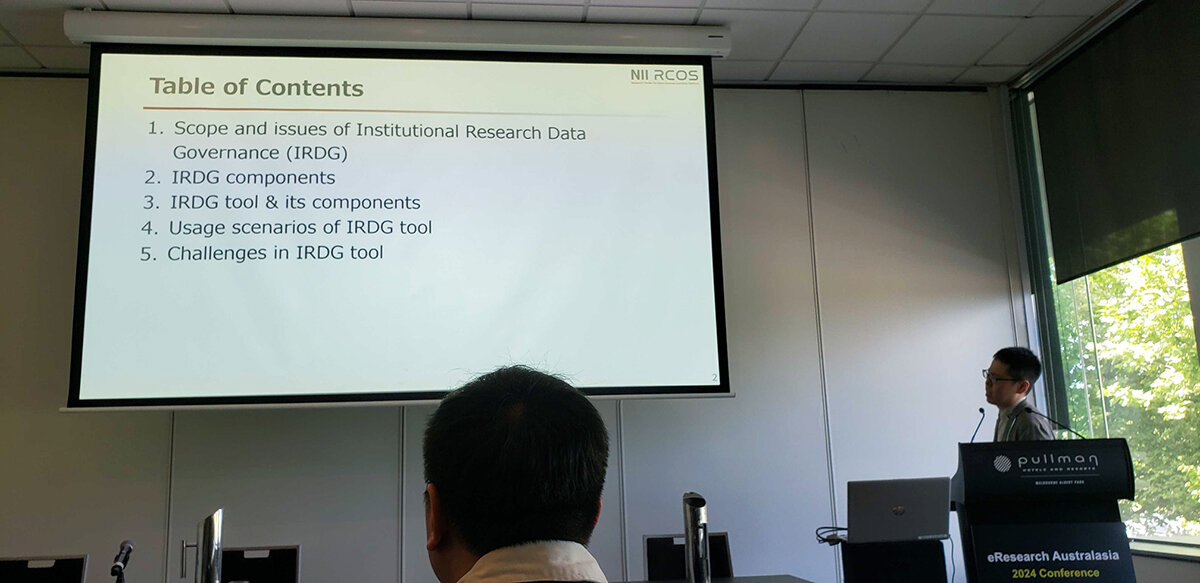

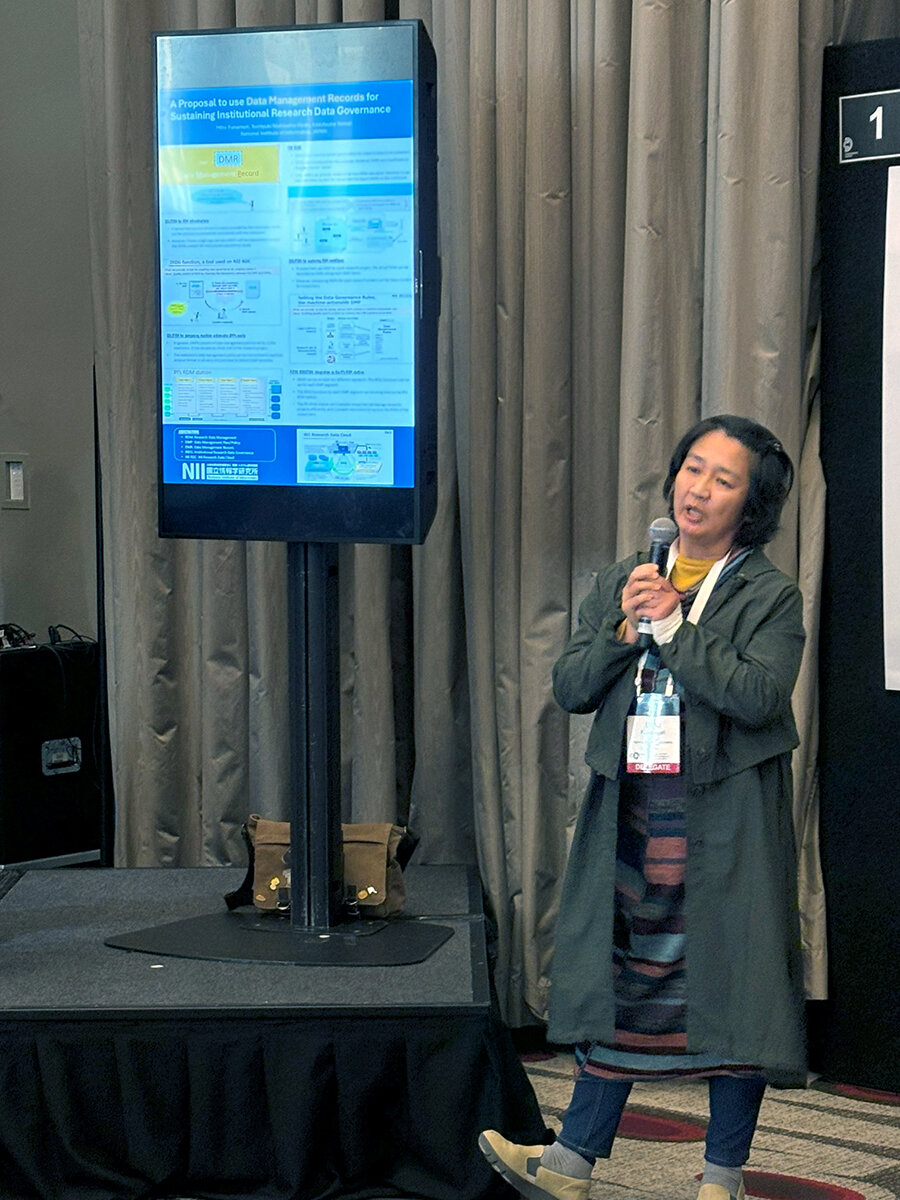

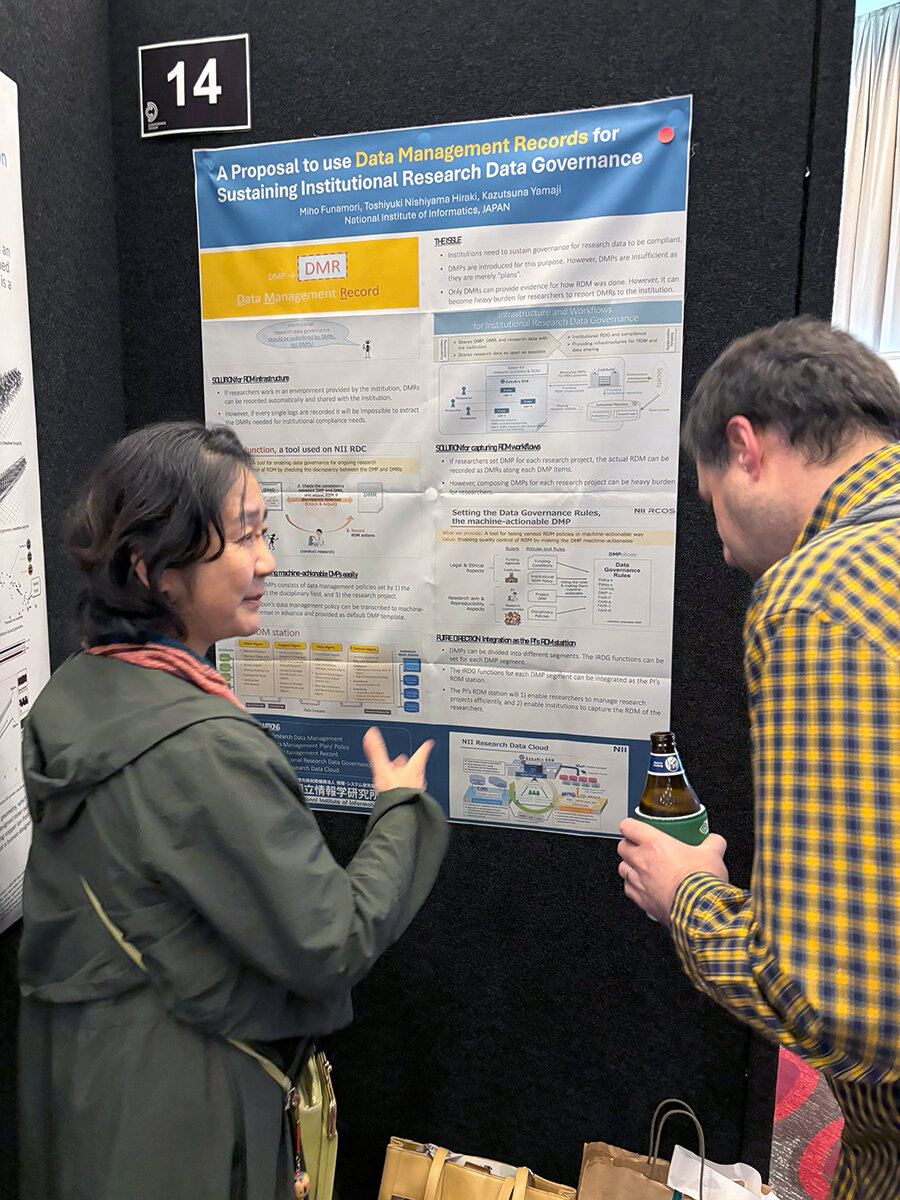

- ・ NII RDCにおけるデータガバナンス機能に関する取り組みを発表する。

平木による発表の様子

船守による発表の様子

NII RDCで開発しているデータガバナンス機能は、豪州の一部の研究大学が採用している機関内DMPの利用を参考にしています。研究データ管理計画(DMP)は一般に、研究助成機関において導入されていますが、豪州の大学においてはDMPを機関内において導入し、学内教員の研究データ管理の状況やニーズ把握のために用いようとしています。NIIでは、この機関内DMPと、これに基づく研究データ管理記録(DMR)をセットで用い、機関の研究データガバナンスを司るデータガバナンス機能を開発しようとしています。

機関内DMPの利用は、日本においては、ほとんど知られていませんが、豪州の大学ではすでに複数の大学が導入を試みており、問題意識が高いため、口頭発表およびポスターともに、多くの方の関心を集め、発表側にとっても大きな刺激となりました。

■ 印象深かったトピックの報告

今年もRDMシステム、高性能計算環境(HPC)、トレーニングなど様々なトピックが講演・議論されました。講演資料のほとんどはプログラムのページで公開されております。それらの中から、平木と船守にとって特に印象が強かったトピックを以下にて報告いたします。

'So, you're leaving' : Navigating Research Data Offboarding

研究データの維持と廃棄(retention & disposal)は、昨年度のeResearch2023で専用のワークショップが設けられるほどAustralasiaで盛んに議論されているトピックです。このセッションでは特に研究データの Offboarding(退職や異動した研究者および学生が持っていた研究データの維持と廃棄)に関する議論が行われました。Offboardingにおける共通課題として以下の8点が挙げられていました。

- ・ ポリシー、手順、ガイドラインが欠落している。

- ・ 資源、インフラの不足。

- ・ Offboardingへの関心が低い。

- ・ 広範囲にわたる分断されたシステム。

- ・ 更新されないデータマネジメントプラン(DMP)、ドキュメント不足。

- ・ 研究データの現在の目録がない。

- ・ 孤立したデータセット。

- ・ コラボレーションの複雑さ。

これらの課題のうちを解決するために、シドニー大学のCameron Fong(シドニー大学)ら少数メンバーがoffboarding用チェックリストやポリシーの策定、研究データ管理用システムの統合の必要性を述べていました。

(平木)

The Billion $$$ Samples: Managing Data from Astromaterials Returned from Space

eResearch2024初日の基調講演では、国際科学技術協力に基づく2つのビッグサイエンスの事例(豪州に設置された世界最大の電波望遠鏡SKA、NASA惑星探査からのサンプルのデータアーカイブ構築)から得られるデータの解析と、管理・保管に関わる内容でした。これらの事例では各国が巨額の科学技術費を拠出しているため、そこから得られる研究データは十二分に有効活用される必要があります。

1つ目の電波望遠鏡SKAの事例では、そこから得られるビッグデータを保存し、解析するために、世界に唯一無二のスケールのストレージと計算機能力が必要とされ、そのための研究施設が建造されているとのことでした。2つ目の事例では、過去のNASAの惑星探査では、惑星からの岩石サンプル等が各国の研究班に分配され、そこから得られたデータは各国において解析されるものの、共有されてこなかったため、NASAがアーカイブセンターを設置し、そこにデータを集約する取り組みが行われているとのことでした。

現在の世界のオープンサイエンスの流れでは、公的資金を得た研究により生み出された研究データはすべからく保存・共有し、可能な限り利活用に繋げようとしています。しかし、こうした細かい研究から生み出される、所謂「ロングテール・データ」は、それほど利活用しがいがないことが予想されます。

今回のeResearch2024の基調講演の2つの事例は、豪州が「分野毎の研究データ集積」という視点で研究データにアプローチしていることを反映しており、研究データの共有・公開と利活用の拡大という目標に対して、非常に効果的であると言えます。日本においても同様に、研究データ管理は大規模投資がなされている研究プロジェクトから始める、というアプローチを取っても良いのではないかと思いました。

(船守)

■ 終わりに

昨年から連続でeResearch Australasia Conference 2024に参加して強く感じたのは、RDMに関する議論に研究者や研究推進部だけでなく、図書館員や助成機関側の方や企業といった幅広いステークホルダーが参加して深く議論しているということです。ステークホルダーが同じ方向を向いてRDMに取り組むにはこういった場が必要なのだろうと感じました。

(平木 俊幸)

本会議の終了後、1ヶ月ほどしたところで、この会議でCo-chairであるNatasha Simmons(ARDC)とLuc(UNSW)がそれぞれ個人旅行で来日しました。Natashaとは、豪州の研究データ管理等の取り組み(=eResearch)を牽引するAustralia Research Data Commons(ARDC)とNIIの今後の連携可能性が議論されました。Lucは、NIIのほか、大学ICT推進協議会(AXIES)にも参加し、日本の大学に対してeResearch 2025へ参加を呼びかけるとともに、その際の豪州大学訪問ツアーの企画可能性をお申し出いただきました。

来年は多くの日本の大学にも参加いただきたく、参加希望の方につきましては、船守か平木までお声がけ下さい。

(船守 美穂)

■ 過去の参加報告

- カテゴリ別

- RCOS運営

- イベント報告

- オープンサイエンスの動向

- 活動報告

- 記事一覧へ戻る