IDCC25参加報告

金嶋@学術コンテンツ課です。2/17から2/19の3日間オランダのハーグで開かれたIDCC25に参加しました。RCOSの南山さんと一緒でした。

■ IDCC25の概観

IDCC25のテーマは「Twenty years back, twenty years forward: lessons and directions in digital curation」で、次代のデジタルキュレーションに向けてそれぞれの領域で起きた変化や今進行しつつあることと直面している課題について考えるよう呼びかけられました。発表資料のいくつかはzenodoで公開されています。また、受理されたすべての発表の概要をIDCC25のウェブサイトで見ることができます。

IDCC25の参加登録者は295人で、私の目測では現地参加者は北欧や西欧、それにアメリカからの人が多いようでした。参加者の所属は大学や研究所の他に学術、研究、文化、教育に関わる公的機関や国際的な団体などでした。参加者にはデータスチュワード、データキュレーター、デジタルキュレーター、デジタルライブラリアン、リポジトリマネージャー等々の人がおり、学術や研究に関わるプロジェクトのディレクターやマネージャーといった立場にいる人も見受けられました。日本からの参加者は10人超いて大学図書館の関係者が目立っていました。

会場:madurodam

coffee break

私は日本の機関リポジトリが今後研究データを扱うにあたって参考になる情報や事例はないだろうかということを意識しながら会議に参加しました。

■ ワークショップの報告:CTS関連コミュニティ

初日のワークショップはオランダの Centre of expertise & repository for research data(DANS)のスタッフがコーディネーターの「Building a CoreTrustSeal community」に参加しました。CoreTrustSeal(CTS)はオープン(transparent)で信頼のおける(trustworthy)データリポジトリの認証を行う国際的な団体で、認証の審査に用いる要件や、認証されたリポジトリのリスト及び要件に対する彼らの回答を公表しています。

ワークショップではCTSの要件の説明よりもCTSに関連する様々なリポジトリのコミュニティの事例紹介に重点が置かれていました。CTS認証取得を目的にしたコミュニティとしては Australian Research Data Commons 内の有志のリポジトリのグループやEUのFAIRsFAIRプロジェクト、そして Dutch Digital Heritage Network(NDE)内の NDE Certification Network が挙げられました。

これらのコミュニティの活動内容はそれぞれ微妙に異なりますが、例えばコミュニティのメンバーはCTSとは何かということを解説するセミナーを受講したり、メンターの助言を受けたり、ガイドブック等のコミュニティ内リソースにアクセスしたり、勉強会で他のリポジトリ担当者と一緒に回答を作成したり回答を評価しあったりすることができるそうです。

また、CTS認証取得を直接の目的にしたものではありませんが、EUの最新のプロジェクト「FIDELIS Establishing A European network of Trustworthy Digital Repositories」についても説明されました。このプロジェクトは Horizon Europe の助成金500万€を受けて2025年1月から3年間の計画で始動しました。FAIRsFAIRの予算が1万€、その後継のFAIR-IMPACTの予算が50万€であることと比較すると規模は格段に大きくなっています。

FIDELISはヨーロッパにFAIR-enablingで信頼のおけるリポジトリのネットワークを構築し、リポジトリ間の調和・相互運用性を高め、支援のプログラムを通じてリポジトリのスキルアップとネットワークの拡大を実現することを目指しています。支援プログラムでは助成金の配布や、リポジトリ開発者向けの技術的なものと運営体制や運用に関するものの2種類の公開トレーニングの実施、それにリポジトリが特定の基準や要件に沿うためのマンツーマンの指導が企画されているとのことでした。

■ 講演の報告:DCNのサミット

次に会議のセッションの中からアメリカの Data Curation Network(DCN)のプロジェクト「Summit for Academic Institutional Readiness in Data Sharing(STAIRS)」について報告したセッションを紹介します。

DCNは学術機関や非営利のデータリポジトリがメンバーとなってキュレーション人材やキュレーションワークフローの共有化を実現するネットワーク組織で、ミネソタ大を拠点に活動しています。

今回のDCNのプロジェクトは、2022年に示された米連邦政府の方針を受けてアメリカの学術機関の間で、所属する研究者に対する研究データサービスを整備する必要性が認識されたものの、現状ではそれが機関ごとにばらばらに進められており、規準の共有や、コミュニティとしての共通の課題への対処及びサービス効率化の取り組みができていないという問題意識を持って始められたものです。

ミネソタ大の図書館員とNY州立大の図書館員の2名がコーディネートしたこのプロジェクトでは、2023年に Association of Research Libraries(ARL、アメリカとカナダの研究図書館の会員組織)に加盟する機関へのアンケート調査とバーチャルラーニングシリーズの実施、2024年に先述のサミット(STAIRS)の開催とプロジェクト報告書のまとめが行われました。ここではARL会員の学術機関を対象にした調査とサミットを取り上げて紹介します。

調査は機関リポジトリによって研究データがどのくらい共有されているのかを把握するために行われたもので (1) Institutional Repository(IR)を持っているか、(2) 研究データに特化したInstitutional Data Repository(IDR)を持っているか、(3) リポジトリに登録されているデータセットの数はいくらかの3つの質問をし、回答結果は(1)調査に回答した119機関のすべてがIRを持っている、(2)うち過半数の機関がIRとIDRの両方を持っている、(3)IRとIDRともに1以上250以下の範囲が最多であるというものでした。

2024年夏に開かれた2日間のサミットには32の機関から100人余りが参加しました。参加者の所属は2/3が図書館でしたが、残りは Research Office や IT&Computing、または campus institutes&Centers に該当する部署でした。サミットに先立ち参加機関にはアンケートへの回答が求められました。質問数が32に上るアンケートは研究データのライフサイクルに沿って研究プロジェクトの開始から終了までの間に提供することが望ましいサービス項目を列挙した上で、機関がどれを提供・提供検討しているか、それらのサービスはどのように構築されているか、どの組織・部署がサービスを担当しているかという点を詳細に問うものでした。

サミットでは主催者がアンケート結果を参考にして用意した4つのトピック「Training, consulting, and education」、「Technologies, metadata, and repository platforms」、「Building community internally within the institution」、「Building community externally across institutions」のそれぞれについて、数名からの話題提供の後に参加者が複数のグループに分かれてディスカッションを行いました。ディスカッションでは参加者が自機関の現況や課題、展望を共有し、サミットで得たもののうち何が自機関に活かせると思うか、今後どのようにコミュニティとしての協働の場をつくれると思うかというテーマで話し合うことが促されました。

アンケートの質問事項やサミットのスケジュール、ディスカッションの具体的な段取り、そして話し合いの記録は報告書に詳細に記述されています。

■ ポスターの紹介:ベルギーのFAIRVaultプロジェクト

最後にIDCC25のポスターの中からFAIRVaultというプロジェクトについて発表したものを紹介します。FAIRVaultは機微(sensitive and confidential)な研究データに特化した汎分野のデータリポジトリで、ベルギーの4大学(Ghent University、Hasselt University、University of Antwerp、and Vrije Universiteit Brussel)が共同で開発して運用が始まっています。

FAIRVaultプロジェクトは、分野によって機微な研究データの預け先がないところがある一方で既存のIRがそれらを受け入れるには技術的な側面やメタデータ、あるいはポリシーの面で不十分であるという問題意識から立ち上げられました。プロジェクトは機微な研究データに対してセキュアな保管場所と長期保存の保証を提供するとともに、データをFAIR原則に則って利用可能にすることを目標としています。

FAIRVaultのパートナー機関はリポジトリのインフラとノウハウを共有する一方で、データセットに対するコントロールは各自が保持する仕組みになっています。FAIRVaultに登録されたデータセットはキュレーションを受け、機密性の度合いに応じたアクセス方式の設定やセキュリティ対策が施され、データの保存や処分に関する方針が文書化され、CC0で公開するメタデータが付与されます。

現在のパートナー機関は先述の4大学ですが今後他の機関にも利用可能とすることを検討しているそうです。

Binnenhof:政府庁舎群

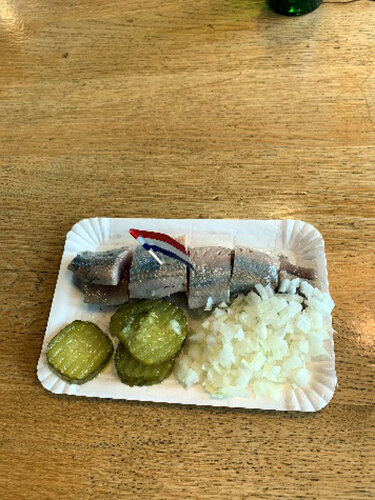

Haring

■ IDCC25の感想

感想です。1つ目に、欧米では研究データサービスやリポジトリサービスといった領域において学術・文化機関が互いに助け合いながら自己向上を図るコミュニティの活動が盛んであり、そうしたコミュニティを形成するノウハウの蓄積も進んでいると感じました。DCNの発表者がリポジトリサービスにとって肝心なのはテクノロジーではなくて人材や手続きやポリシーだと語っていましたが、そうしたソフト面を向上させるのに長い目で見て効果的で効率的な方法が合目的的なコミュニティなのかなと思いました。そのようなコミュニティは必ずしも自然に育つとは限らないと思うので、EUが多額の資金を投じてヨーロッパのリポジトリネットワークを計画的に作ろうとしていることやアメリカのDCNが大規模ながら入念に構成されたサミットを開いて対話と協働の土壌を作ろうとしていることは、日本に類似の事例がないように思われるだけに学ぶところが多いのではないでしょうか。

2つ目に、海外の研究データに対するリポジトリサービスに日本にはない展開を見つけて新鮮に感じました。回答機関の過半数がIRとは別にIDRを持っているというDCNの調査結果や、研究データ用のリポジトリソフトウェア「Dataverse」の導入事例がヨーロッパや南北アメリカで多いこと(これも今回の出張で知りました)を鑑みると、海外では機関の研究データサービスの一環として研究データに特化したリポジトリを用意する事例が珍しくないようです。また、ベルギーの4大学の提携によるFAIRVaultプロジェクトのように、さらに一歩進んで特殊なデータに対するサービスの整備に取り組む事例も現れていることを知りました。

日本では今のところ既存の機関リポジトリに研究データを登録することがデフォルトになっているように思われますが、海外ではもっと多様なリポジトリサービスの構築が進んでいます。日本の大学でも自機関の研究者の研究データに関するニーズに対してどのようなサービスを提供できるかという点について検討しているところは多いと思いますので、併せて自機関の研究データサービスにとってどのような形のリポジトリが適切なのかという点についても海外の事例を参考にしながら考えてみることが有益ではないのかなと思いました。

■ 感想(業務外)

2月のハーグは空気が冷たかったけれど日差しは暖かかったです。会議の合間に古い街並みを散策したり北海を見に行ったりして息抜きしました。インドネシア料理やハーリング(発酵させたニシン)を食べて美味しかったことも良い思い出です。ワークショップや講演についていくには英語力が足りていなかったことは否めませんが、質問したら親身になって教えてくれた人が何人もいたので励みになりました。次は手ぶらで行くのでなくて何か発表したりインタビューをしたり何等かのアクションを起こしたいです。

(金嶋 紀子)

- カテゴリ別

- RCOS運営

- イベント報告

- オープンサイエンスの動向

- 活動報告

- 記事一覧へ戻る