RA協議会 第10回年次大会 参加報告

■ はじめに

天野、平木、船守です。2024/10/16~10/17に沖縄科学技術大学院大学(OIST)にてRA協議会の第10回年次大会が開催されました。本会議では大学のリサーチアドミニストレーター(URA)が集まり、スキルアップやRA関係組織の強化に関して情報交換やネットワーキングが行われました。今年は190機関から764名が参加したとのことで、前回から85名増加していることを鑑みるとURAの活動への関心が高まっているようです。本年次大会で私達も下記の取り組みを発表しました。

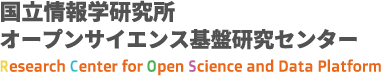

- ・ 研究データ基盤NII Research Data Cloud(RDC)。(船守・平木、ポスター)

- ・ NII RDC におけるデータガバナンス機能。(平木・船守、ポスター)

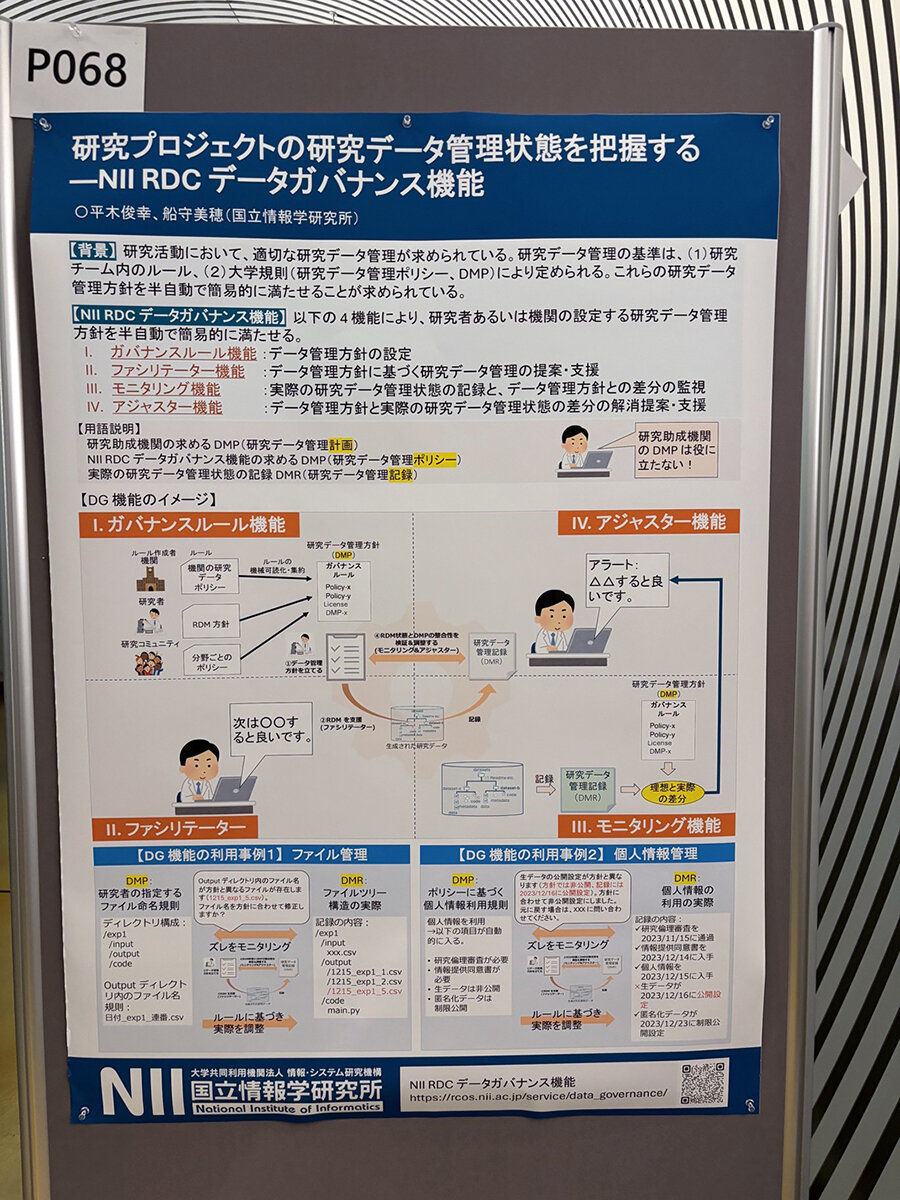

- ・ 英国研究評価制度REFが大学の研究支援環境にもたらしたインパクトに関する調査。(船守、口頭)

NII RCOS の活動に関するポスター発表

「口頭発表2」セッションでの船守による発表の様子

■ 参加報告

本年次大会では「まるっとダイバーシティ 〜多様性の知から異なるバックグラウンドの力をけん引するURAとは〜」がテーマとして掲げられていました。多様化する研究・研究者の支援という観点でURAに求められるものの他、URAのキャリアパスやURA自身への支援に関する課題についても情報交換や議論がなされました。「[A-2] 研究開発エコシステムにおけるURA等研究支援者の役割・価値について」では、JSTが2023年3月に公開した「拡張する研究開発エコシステム」に言及しつつ、URA人材の流通状況やキャリアパスを考えるうえでのマインドセットの重要性が説明されていました。2022年に国内のURAが1600名を超えたものの数百名という規模でURAの入れ替わりが起こっているという報告があり、URAという職種も流動が激しいものであると驚かされました。

今年は内閣府から「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」の実施にあたっての具体的な方策について公表されたこともあり、即時オープンアクセス義務化に向けて何が支援できるかについて議論するセッションも設けられていました。「[B-1] 研究データポリシーの制定とその活用に向けて」では、金沢大学、名古屋大学、東北大学から研究データポリシーの制定とその後の動き、機関としてのデータマネジメントプラン(DMP)、研究データポリシーに沿った研究データ管理を支えるシステムの開発についての知見が共有されました。URAがこれらをよく把握してどのような研究支援を行えるか考えることが、機関としての研究データ管理・ガバナンスの実現におけるURAのプレゼンスを向上することにつながるだろうと考えられます。

■ おわりに

URAの方々が研究支援において抱える課題やキャリアに関する悩み、プレゼンスの向上に向けた取り組みについて深く知る良い機会でした。印象深かったのは、いわゆる科学計量学・計量書誌学といった学術動向分析にかかる活動が活発であったこと、また、NII RDCの3基盤7機能を引用する研究が多く、期待の高さゆえの責任を感じました。今後も基盤・機能のインフラ整備に微力ながら尽力したいと思います。(平木、天野)

一方、大学において研究データ管理や即時オープンアクセスなどのオープンサイエンスに関わる取り組みを進めていくためには、URAや研究推進部、図書館、情報基盤センターなどの部署が協力していく必要があり、これら部署横断的な協議の場が必要です。現段階においては、RA協議会、JPCOAR、AXIESなど、各職能団体における議論が進められていますが、これら団体をまたがる協議や情報交換の枠組みが今後、形成されていくことが望まれます。(船守)

■ 過去の参加報告

- カテゴリ別

- RCOS運営

- イベント報告

- オープンサイエンスの動向

- 活動報告

- 記事一覧へ戻る