研究データエコシステム構築事業シンポジウム2024開催報告

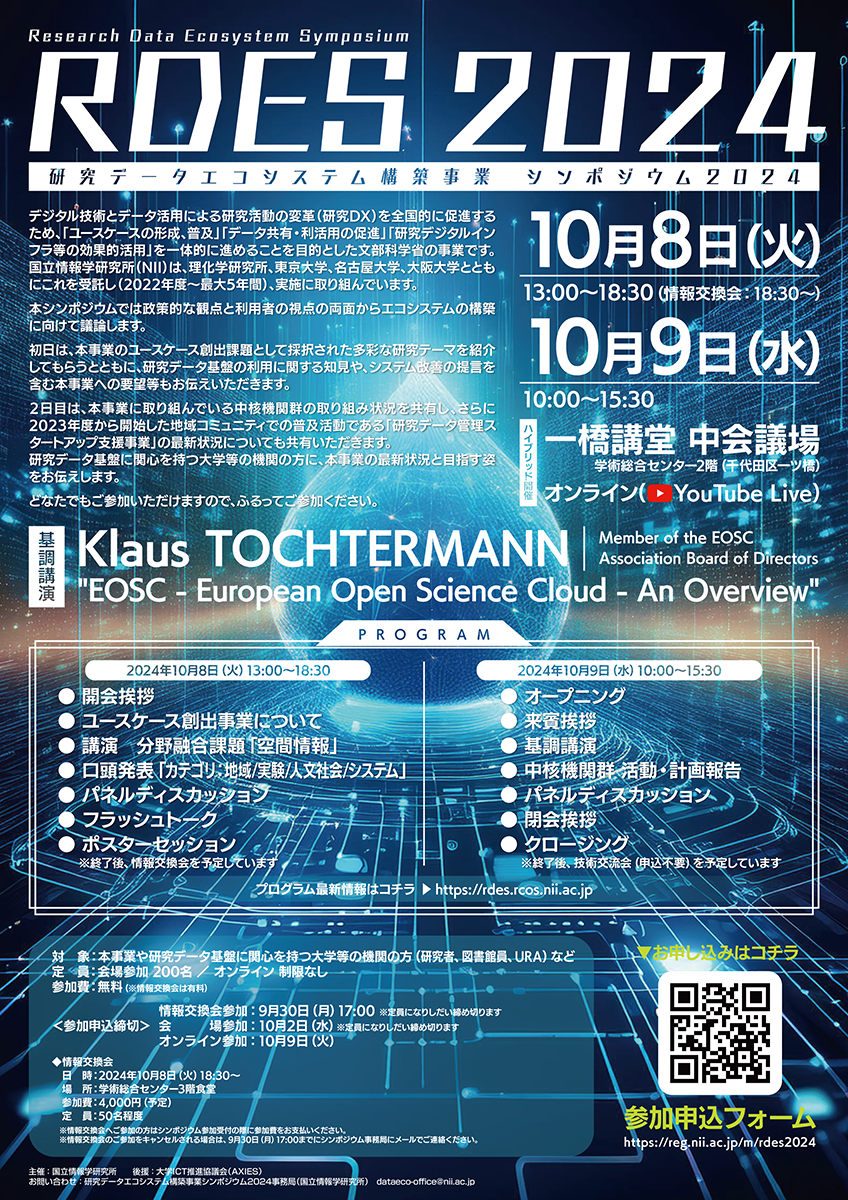

2024年10月8日と9日の2日間にわたり、「研究データエコシステム構築事業シンポジウム2024(RDES2024)」が東京・学術総合センターにてハイブリッド形式で開催されました。本シンポジウムは、研究データエコシステム構築事業の進捗と成果を広く共有し、研究データ管理(RDM)やデータ活用の現状、課題、そして未来への方向性を議論するための重要な場として企画されたものです。

■ 開催概要

日程:

- ・ 2024年10月8日(火)13:00~18:30(情報交換会:18:30~)

- ・ 2024年10月9日(水)10:00~15:30(終了後に技術交流会を併催)

会場:

- ・ 一橋講堂および中会議場(学術総合センター2階)、オンライン併用

参加状況:

- ・ 登録者数:540名

- ・ 現地参加者数:1日目 132名、2日目 88名

- ・ オンライン最大同時視聴者数:1日目 185名、2日目 180名

- ・ 技術交流会参加者数:29名

■ プログラムハイライト

1日目:ユースケース創出と分野融合の実例発表

初日は、NIIの黒橋禎夫所長による開会挨拶と東京大学田浦健次朗副学長によるユースケース創出事業の説明からスタートしました。その後、空間情報、地域資料、人文社会分野など、多様なカテゴリからの口頭発表が行われました。

特に印象的だったのは、パネルディスカッション「研究データの公開がもたらす社会への貢献」で、研究データの利活用が社会に与えるインパクトについて、医療や都市研究の分野での具体例をもとに議論が展開されました。さらに、29件のポスターセッションでは、参加者同士の交流が盛んに行われ、地域特性や分野横断的な課題解決のためのアイデアが多く共有されました。

2日目:国際的視点と課題解決に向けた議論

2日目は、文部科学省国分政秀参事官と推進委員会江村克己委員長の挨拶に続き、Klaus Tochtermann氏による基調講演「EOSC - European Open Science Cloud - An Overview」が行われました。欧州で進むオープンサイエンスの取り組みが詳細に紹介され、日本における研究データエコシステムの発展に向けた多くの示唆が得られるセッションとなりました。

午後には、「研究データ管理をスタートするための最大の課題は?」をテーマにしたパネルディスカッションが開催され、九州、中国・四国など新たに選定された地域拠点からの報告を含め、多様な視点から課題と解決策が議論されました。

■ 参加者アンケートからの声

好評だった点

- ・ 分野横断的な視点の共有:「異分野連携の具体例を知ることができ、視野が広がった」といった意見が多く寄せられました。

- ・ 国際的な視点の提供:「EOSCの取り組みが日本にどのように応用できるか考えさせられた」という意見が印象的でした。

- ・ ユースケース紹介の有用性:GakuNin RDMやmdxの活用事例が、実務を進める上でのモチベーションになったという声がありました。

改善を求める声

- ・ ポスターセッションの拡充:「ポスター発表にもっと時間を割いてほしい」「フラッシュトークは短すぎる」という要望がありました。

- ・ アーカイブ配信の拡大:「後から振り返れるアーカイブ配信を充実させてほしい」という意見が目立ちました。

- ・ 専門用語の配慮:「略語や専門用語が多く、初心者には難しかった」という声も挙がりました。

■ まとめと今後の展望

本シンポジウムは、研究データエコシステム構築事業の重要性を国内外に示し、多様な関係者が課題解決に向けたアイデアを共有する意義深い場となりました。今後は、参加者アンケートの意見を反映し、さらなる発展を目指していきます。

講演資料や動画(公開許諾が得られたもの)は、シンポジウム公式サイトで順次公開予定です。ぜひご覧ください。

(中野 恵一)

- カテゴリ別

- RCOS運営

- イベント報告

- オープンサイエンスの動向

- 活動報告

- 記事一覧へ戻る